|

今年是第17个世界海洋日和第18个全国海洋宣传日,主题为“保护海洋生态系统,人与自然和谐共生”。6月8日,自然资源部第二海洋研究所举办一场别开生面的“上天入海”科学探索之旅,从卫星遥感的“上帝之眼”到深潜海底的智能设备,从修复牡蛎礁的生态工程到院士领衔的精彩分享,倾听海洋心跳、回应生态呼唤,将海洋二所变成公众触摸海洋脉搏的窗口。

本次活动由卫星海洋环境监测预警全国重点实验、自然资源部海洋生态系统动力学重点实验室和海底科学与划界全国重点实验室领衔,全所各实验室和业务中心合力承办,设置 22 个特色展位,近百位工作人员和研究生为公众提供讲解与互动引导服务。全省超 1000人冒着大雨走进自然资源部第二海洋研究所,全网线上观看量破 100 万。

上天入海,科技探索蓝色疆域

今年的海洋日活动首次将太空与深海探索紧密结合。 “海洋卫星主题摄影展”由一幅幅由国产海洋一号系列卫星拍摄的高清影像组成,红海荧光带如星河倾泻,风暴潮云图展现自然伟力,这些“太空明信片”不仅彰显了中国航天科技的成就,更让观众以“上帝视角”重新认识了海洋的浩瀚与神秘。

今年新增设的展区——“上帝之眼”,更是吸引了大量观众的目光。通过沉浸式互动装置,在这里,参观者可以切身体验“从太空俯瞰地球”的神奇视角。而在一号楼顶层,藏着一个不为人知却至关重要的“幕后英雄”——卫星地面站。两个“大球小球”内部装有卫星遥感数据接收天线,它们负责接收极轨卫星监测到的海洋数据,这也是中国最早、也是持续时间最长的海洋遥感数据接收站点之一。

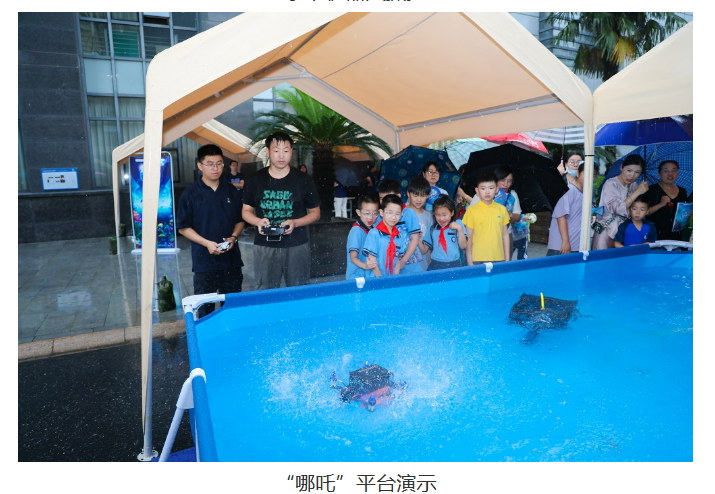

“入海”的科技同样令人惊叹不已。“哪吒平台”是能真正实现“上九天揽月,下五洋捉鳖”的科技尖兵——海空跨域智能航行器!它能在空中翱翔,也能潜入深海,甚至可以反复穿越水空界面,真正实现了“飞潜合一”。 不远处,水下机器人展区同样被孩子们围得水泄不通。作为今年最受欢迎的互动项目之一,观众可以亲手操控水下机器人,在模拟环境中完成抓取、探测等任务,亲身体验科技如何帮助人类深入未知的海洋深处。

守护蔚蓝,修复与共生的生态实践

在展区一角,一个晶莹剔透的“潮汐带模拟箱”吸引了不少科学爱好者的驻足。这个人工潮汐模拟系统就像给红树林和盐沼湿地安装了一个可以精准控制的“水位开关”。科学家们既能像用显微镜观察细胞一样,看清泥滩小生物和环境互动的细节,又能像测试新药一样系统研究不同潮汐模式对碳存储的影响。

在海洋日现场,很多人第一次认识了那片默默守护海岸线的“海上长城”——牡蛎礁。它们扎根于潮间带至浅海潮下带,看似不起眼,其实是海洋生物的温馨家园,也是天然的净水工厂,更是海岸的忠诚卫士,用坚硬的身躯削弱海浪冲击,守护岸线安宁。然而,过度捕捞和环境破坏使全球85%的天然牡蛎礁消失。值得庆幸的是,近年来,我国已在渤海湾等地启动了修复工程,重建的牡蛎礁已重现鱼虾成群、生机盎然的景象。

同样展现自然智慧的还有“红树林固碳魔法师”。在展区前,一位小学生抢答出红树林的“超能力”:“它能锁住二氧化碳,比热带雨林强5倍!”红树林不仅是固碳小能手,更是全球变暖的‘减速器’。然而,随着城市扩张与土地开发,红树林的生存空间正不断被压缩。所幸,国家与地方已陆续投入大量资源开展红树林保护与修复行动。越来越多的人开始意识到:这不仅是一片树林,更是一片希望。

院士大师课,点亮好奇心与科学未来

作为海洋日科普活动的重头戏,科普报告每年都备受期待。《万类霜天竞自由——神奇的海洋生灵》从庞大的鲸鱼到悠游的海龟,再到微小却奇妙的放射虫,每个生物都在诉说着海洋的故事;《穿云透海的 “盐度侦探”》从海洋中的“盐”出发,讲述了不同盐度环境下各种海洋生物如何适应生存,以及科学家们是如何利用先进的技术探测海水盐度变化的;《深海奇幻之旅》带孩子们潜入深海,了解海底的珍贵矿石,还有那些神秘的深海生物,“看,这是生活在极端环境下的热液喷口生物群落,它们不需要阳光就能生存!”海底科学与划界全国重点实验室副主任、国家杰青丁巍伟向孩子们介绍。

压轴登场的是来自卫星海洋环境监测预警全国重点实验室的潘德炉院士,他给孩子们带来了一堂海洋大师课——《孙悟空和卫星海洋遥感》。潘院士以孙悟空为比喻,将复杂精密的五大卫星技术系统(发射、卫星、遥感器、测控、地面应用)讲解得妙趣横生。“遥感系统就像是孙悟空的千里眼,能让我们从太空俯瞰整个地球。”潘院士的声音洪亮而亲切,孩子们听得津津有味,不时发出会心的笑声。“希望你们以后也能加入我们的队伍,成为新一代的‘海洋守护者’。”

今年的海洋日活动,卫星海洋环境监测预警全国重点实验室的多位院士都参与其中,我国物理海洋学的奠基人之一苏纪兰院士也在直播环节跟网友们见面。苏院士表示:“现在陆源污染主要有两大类:一是营养盐,二是城市污水。这些看似普通的物质一旦进入海洋,就会打破生态平衡,引发一系列连锁反应——比如富营养化导致的赤潮,以及有害藻华现象。”

从珊瑚礁的退化到牡蛎礁的消失,从厄尔尼诺现象的频发到海洋物种多样性的锐减,每一种变化都在提醒我们:海洋生态系统是一个精密而脆弱的生命网络,每一个关键物种都是这个系统中不可或缺的一环。“海洋很大,但它与我们的生活息息相关。”苏院士说,“我们吃的海鲜来自海洋,我们度假去的海滩属于海洋,甚至地球的气候调节也离不开海洋。可遗憾的是,人类对它的了解还远远不够。”他发出呼吁:“认识海洋、保护海洋、爱护海洋,这是每一个人的责任。希望未来的你们,能成为这片蔚蓝世界的真正守护者。”

认知海洋之美、感知危机之迫、践行守护之责,当 “蓝色国土”的责任融入日常,千万个“我”的选择,终将汇聚成改变海洋命运的澎湃浪潮,这就是“海洋日”的意义——它不只是一个节日,更是一次唤醒,一场接力,一堂关于未来的大课。珍惜海洋,爱护我们脚下这颗美丽的星球,让我们以科学为帆,以行动为桨,驶向人与自然和谐共生的蔚蓝未来。

(来源:自然资源部第二海洋研究所)

|